Mit dem Konfliktthemen-Markt kann ich schnell die Knackpunkte unter den Ehrenamtlichen herausfinden. Meine Erfahrung ist die, dass ich oft wegen einem bestimmten Thema gerufen werde und es stellt sich heraus, dass es viele kleinere Begebenheiten, Verletzungen und Missverständnisse zwischen einzelnen Beteiligten gegeben hat, die zu einem großen Zerwürfnis geführt haben.

Die Findung der Konfliktpunkte erfolgt in sechs Schritten:

- Definition der Leitfrage(n)

- Sammlung von Ideen und Vorschlägen zur Beantwortung der Fragestellung

- Aktivierung der Ideenfindung

- Aggregation der Ideen zu Rohthemen

- Zusammenführung zusammengehörender Rohthemen zu Bearbeitungsthemen

- Festlegung der Bearbeitungsreihenfolge

Ich bringe zu meinen Workshops immer eine Leitfrage mit. Diese muss offen sein und einen sehr breiten Lösungsraum zulassen. Sie sollte nicht explizit auf die Nennung von Themen hin formuliert sein, sondern öffnend alle Aspekte adressieren, die Einfluss auf die Konfliktsituation haben. Gelegentlich kann auch eine Gruppe von Fragen gebildet werden. Wichtig ist zudem, dass die Frage handlungsorientiert gestellt wird. Beispiele für Leitfragen in meiner Arbeit sind zum Beispiel: Was müssen wir klären, um den Konflikt so weit beilegen zu können, um im nächsten Jahr gemeinsam eine Sommerfreizeit auf die Beine stellen zu können? Was hindert uns derzeit daran? Was brauchen wir? Wie lösen wir unseren Konflikt, um gemeinsam gute Mitarbeiter für unsere Kinder und Jugendlichen zu sein?

Leitfrage im Konfliktthemenmarkt, Bild: Eigene Darstellung

Nachdem ich meine Leitfrage(n) vorgestellt habe, geht es an die Sammlung von Ideen und Vorschlägen zur Beantwortung der Fragestellungen. Hierfür sitzen die Teilnehmenden meist in U-Form. Im Rücken der Teilnehmenden stehen in einem Halbkreis Moderationswände, die ich vorher mit den Leitfragen vorbereitet habe. Außerdem stehen ausreichend Moderationskarten und Stifte zur Verfügung, so dass die Teilnehmenden in einem stillen Prozess Ideen und Vorschläge für die Lösung notieren können. Wenn sichtbar der Ideenstrom versiegt, bitte ich die Teilnehmenden, ihre Karten verteilt an die bereitstehenden Moderationswände zu heften und gleichzeitig aufzunehmen, welche Ideen die anderen Teilnehmenden hatten. Neu entstehende Ideen können auf weiteren Karten notiert und zusätzlich an die Wände geheftet werden. Auf diese Weise kommen je nach Gruppengröße in der Regel mehrere hundert Ideen zusammen. Dabei gibt es natürlich Redundanzen und naheliegend zusammengehörende Karten. Diese lasse ich aber zunächst so hängen und fasse weder zusammen noch sortiere ich aus.

Die Aktivierungsphase finde ich besonders spannend. Sie macht aber auch im Vorfeld etwas Arbeit. Ich bereite zwei Zeitungsartikel vor, die etwa zwölf Monate nach dem aktuellen Termin erschienen sein werden (je nach Thema wähle ich hier einen passenden Termin aus) und die jeweils einen unterschiedlichen Ausgang des Konfliktlösungsverfahrens darstellen. Je authentischer die Artikel auf die Situation vor Ort passen, desto größer ist das Ergebnis. Ich möchte hierdurch noch einmal die Brisanz des Themas und einer möglichen Nichtlösung verdeutlichen, aber auch Lösungsmöglichkeiten bewusst in den Raum schieben. Im Anschluss sollen die Teilnehmenden noch einmal weitere Ideen notieren und auch noch einmal die bereits angehefteten Karten zur Inspiration nutzen.

Sammlung von Ideen und Vorschlägen, Bild: Eigene Darstellung

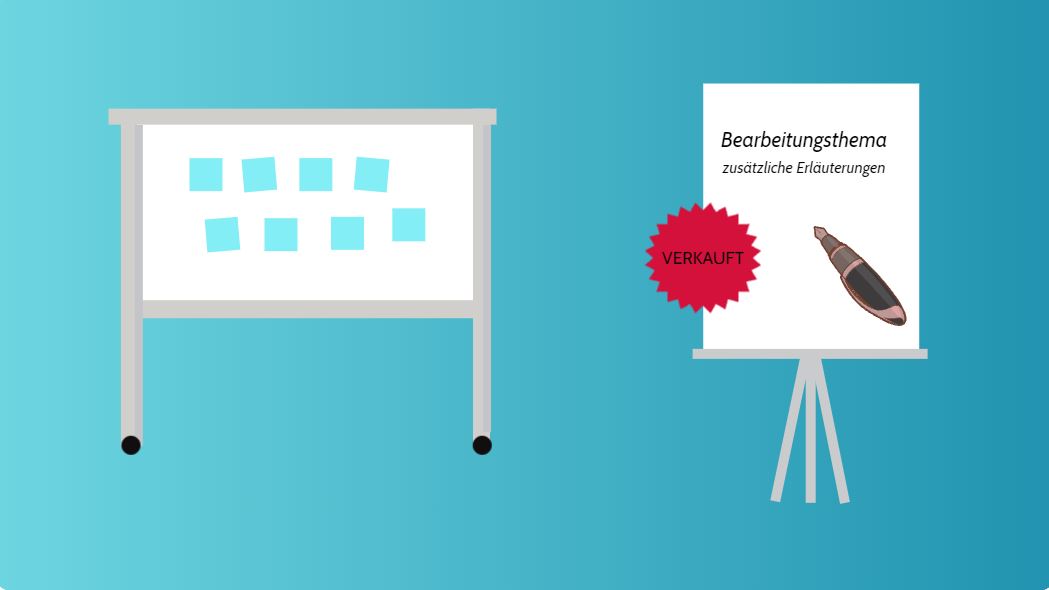

Für die Aggregation der Ideen werden, wenn möglich, die Stühle aus dem Raum gebracht oder an die Seite gestellt, die Moderationswände mit den Ideenkarten bleiben stehen. Ihnen gegenüber stehen weitere, leere Flipcharts. Die Anzahl der leeren Flipcharts bestimmt die Anzahl der Rohthemen, die später weiter bearbeitet werden.

Den Raum in der jetzigen Konstellation stelle ich den Teilnehmenden als Marktplatz vor, auf dem es im Moment noch leere Marktstände gibt. Dann bitte ich die Teilnehmer, jeweils als Verkäufer aktiv zu werden und zwar gilt es Themen zu verkaufen, die im späteren Prozess als sogenannte Rohthemen genutzt werden. Inspiriert durch die Karten an den Moderationswänden sollen mögliche Bearbeitungsthemen auf je einem Flipchart notiert und mit einigen kurzen zusätzlichen Erläuterungen erklärt werden. Diese können, müssen aber nicht durch Karten von den Moderationswänden ergänzt werden, indem diese mit den vorbereiteten Klebestreifen auf das Flipchart geheftet werden. Ein Thema gilt als gekauft, wenn fünf weitere Teilnehmende dieses durch ihre Unterschrift auf dem Flipchart gegengezeichnet haben. Die Kaufwährung Unterschrift steht jedem Teilnehmenden dabei in unbegrenzter Höhe zur Verfügung. Eine Verkäuferin bzw. ein Verkäufer legt sich dabei nicht als verantwortliche Bearbeiterin oder Bearbeiter eines Themas fest, sie oder er muss lediglich im folgenden Prozessschritt die Vorstellung des Themas übernehmen. Auch die Unterschrift unter einem Thema ist kein Commitment, dass dieses Thema in der gleichen Sichtweise gesehen wird, wie die Verkäuferin oder der Verkäufer es darstellt. Vielmehr ist es lediglich als Aussage dafür zu verstehen, dass es wichtig ist, dieses Thema in die Sammlung der Rohthemen aufzunehmen. Jede und jeder Teilnehmende darf unbegrenzt oft als Verkäuferin oder Verkäufer auftreten und ihr oder sein Thema auch werbend anpreisen.

Themenverkauf, Bild: Eigene Darstellung

Manchmal wollen Teilnehmende ein Thema allerdings nur kaufen, wenn ein zusätzlicher und ggf. auch gegenläufiger Aspekt auf das Flipchart aufgenommen wird. Das ist zulässig und auch gewollt. Durch das parallele Arbeiten an Flipcharts ergibt sich eine hohe Dynamik im Raum. Verkaufte Themen werden markiert. (Eine Alternative ist es, verkaufte Themen vom Flipchart abzunehmen und an die Wand zu heften.) Das damit leere Flipchart steht dann als freier Marktstand wieder einem neuen Verkäufer und somit einem weiteren Thema zur Verfügung. Dieser Prozess wird solange fortgeführt, bis keine neuen Themen mehr eine Käuferin oder Käufer finden. Es müssen nicht notwendigerweise alle Karten von den Moderationswänden entfernt werden. Auch in diesem Prozess sind Redundanzen und Überschneidungen zwischen den Themen zulässig. Am Ende hängen dann je nach Gruppengröße eine Menge von 15 bis 30 Rohthemen auf Flipcharts an der Wand. Die Reihenfolge der Themen an der Wand wird allein gesteuert durch die Reihenfolge des Aufhängens.

Der größte Vorteil dieser Konsolidierung ist die komplette Verlagerung der Themenfindung auf die Teilnehmenden. Da nur eine begrenzte Zahl von Unterschriften notwendig ist, können auch Randthemen in die Sammlung der Rohthemen aufgenommen werden. Wichtig hierbei ist, dass zu diesem Zeitpunkt keine Bewertung und Eingrenzung stattfindet.

Meine Erfahrung ist, dass die Teilnehmenden bei dieser Methode gerne mitmachen, denn sie hat durch das „Verkaufen“ einen großen spielerischen Aspekt. Für andere Gruppen könnte ich mir aber auch eine Variante vorstellen, bei der Themen vorgestellt und z. B. mit Handzeichen darüber abgestimmt werden kann. Dadurch würden aber vermutlich weniger Rohthemen zustande kommen.

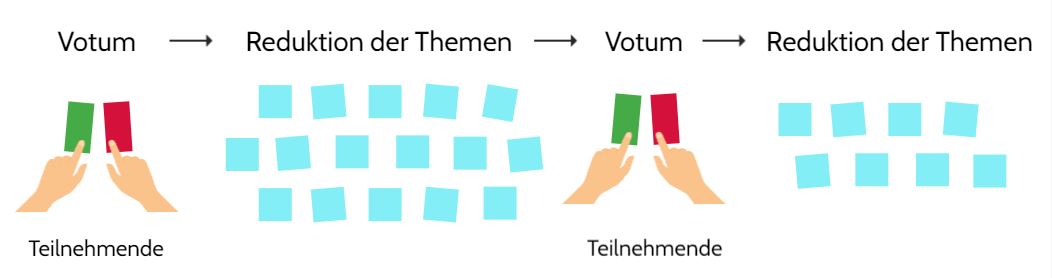

Im nächsten Schritt sollen sich die Teilnehmenden gegenüber den Flipcharts mit Themen hinsetzen (etwa so wie im Kino), so dass idealerweise von jedem Platz aus alle Flipcharts lesbar sind. Alle Themen werden nacheinander von der jeweiligen Verkäuferin oder dem jeweiligen Verkäufer kurz vorgestellt. Im Anschluss wird allen Teilnehmenden jeweils eine grüne und rote Stimmkarte ausgehändigt. Da in der Regel wesentlich mehr Rohthemen gesammelt wurden, als im nachfolgenden Mediationsprozess bearbeitet werden können, und einige Themen auch Überschneidungen oder Redundanzen aufweisen, gilt es nun, die Rohthemen zur abschließenden Themensammlung zu konsolidieren. Ich bitte die Teilnehmenden um Vorschläge für die Zusammenlegung von Rohthemen. Bei jedem Vorschlag werden dann beide Verkäuferinnen bzw. Verkäufer gefragt, ob sie aus ihrer Sicht eine Zusammenlegung unterstützen. Im Anschluss werden die Teilnehmenden gebeten, mit den Stimmkarten ihr Votum für die Zusammenlegung abzugeben. Eindeutige Zustimmungen führen dann zur Zusammenlegung, indem die beiden Flipcharts mit den Rohthemen untereinander gehängt werden. Fällt die Abstimmung knapp aus, werden die Ablehnenden um Kommentierung gebeten und die Verkäuferinnen bzw. Verkäufer gefragt, ob sie diese Kommentare entkräften können. Anschließend wird ein neues Votum erbeten. Dieses Vorgehen wird jetzt in mehreren Schleifen angewendet, sodass am Ende die Zahl der Themen reduziert werden kann. Dabei kann es vorkommen, dass mitunter drei bis vier Rohthemen zusammengehängt werden, aber auch einige Rohthemen einzeln stehen bleiben.

Reduktion der Themen durch Votum, Bild: Eigene Darstellung

Sollte die Anzahl der Themen am Ende immer noch zu groß sein, verteile ich an die Teilnehmenden Klebepunkte (die Anzahl der Klebepunkte sollte der Hälfte der verbliebenen Rohthemen entsprechen) und fordere sie auf, die Punkte gemäß ihrer Präferenz zur Bearbeitung auf die verbliebenen Themen zu heften. So wird eine Priorisierung der Themen durchgeführt, aus der die Bearbeitungsreihenfolge abgeleitet werden kann.

Erfahrungsgemäß stellt sich bei der nachfolgenden Bearbeitung der Themen heraus, dass sehr viele Themen sehr eng miteinander vernetzt sind und diese nicht trennscharf diskutiert werden können. Auf der anderen Seite wird sich in der Regel zeigen, dass auch die Aspekte der niedrig priorisierten Themen als Nebenaspekte der wichtigeren Themen wieder auftauchen. Somit steht aus meiner Erfahrung nichts einer Begrenzung der Themen auf eine festgelegte Anzahl entgegen.

Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die nachfolgende Bearbeitung dabei auf die vier wichtigsten Themen zu beschränken und diese dann in den folgenden Phasen jeweils nacheinander zu bearbeiten.

Für die Bearbeitung der Themen bzw. die Lösungsfindung nutze ich dann entweder parallele Sessions oder ich arbeite in der Gesamtgruppe, wobei sich hierfür das Fishbowl-Konzept bzw. ein Konzept mit aktivem Innenkreis und einem nur zeitweise zur Kommentierung zugelassenen Außenkreis sehr gut anbieten.