Online-Trainer vor dem Rechner, Bild: iStock.com, fizkes,

nicht unter freier Lizenz

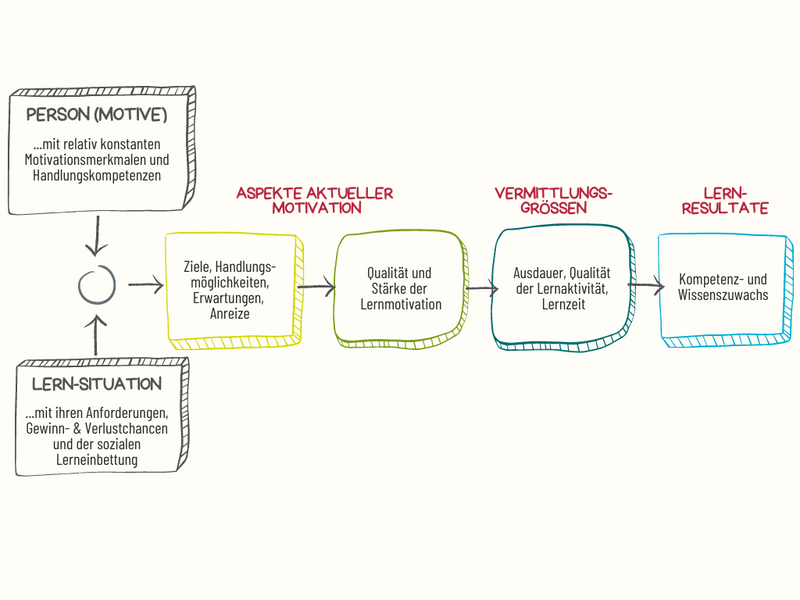

Robert Kruger hat von dem Grundmodell der klassischen Motivationspsychologie gehört und versucht, die einzelnen Aspekte bei der Planung seiner Online-Schulungen zu berücksichtigen. Er findet es spannend, zu erfahren, wie die Lernsituation und die Situation der Lernenden miteinander in Bezug stehen und sich auf deren Motivation auswirken.

Er hat daraus gelernt und erfragt vor seinen Schulungen die individuellen Lernziele seiner Teilnehmenden ab und passt die Inhalte entsprechend an. Auch den Umfang des Kurses und die Ausrichtung der Einheiten passt er an die Rückmeldungen an. Je nach Art der Teilnahme baut er Extra-Zeiten ein, um auf Rückfragen einzugehen und das Level der Aufgaben zu überprüfen und anzupassen.