Zwei Modelle für die Beratung

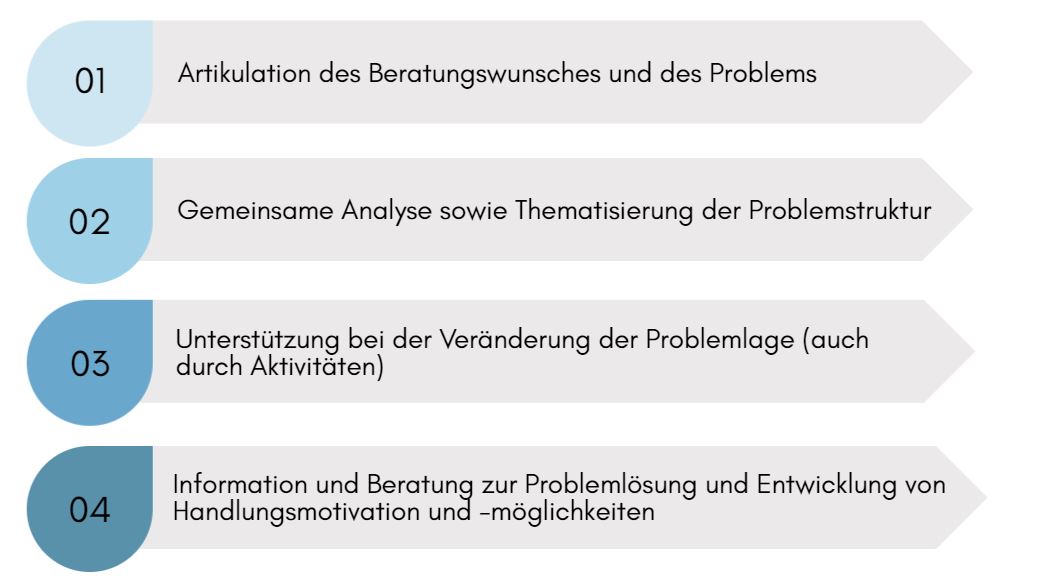

Schiersmann (1993) gliedert den Beratungsprozess in die folgenden vier Phasen:

Beratungsmodell nach Christiane Schiersmann, Bild: Eigene Darstellung, CC BY-SA 3.0 DE

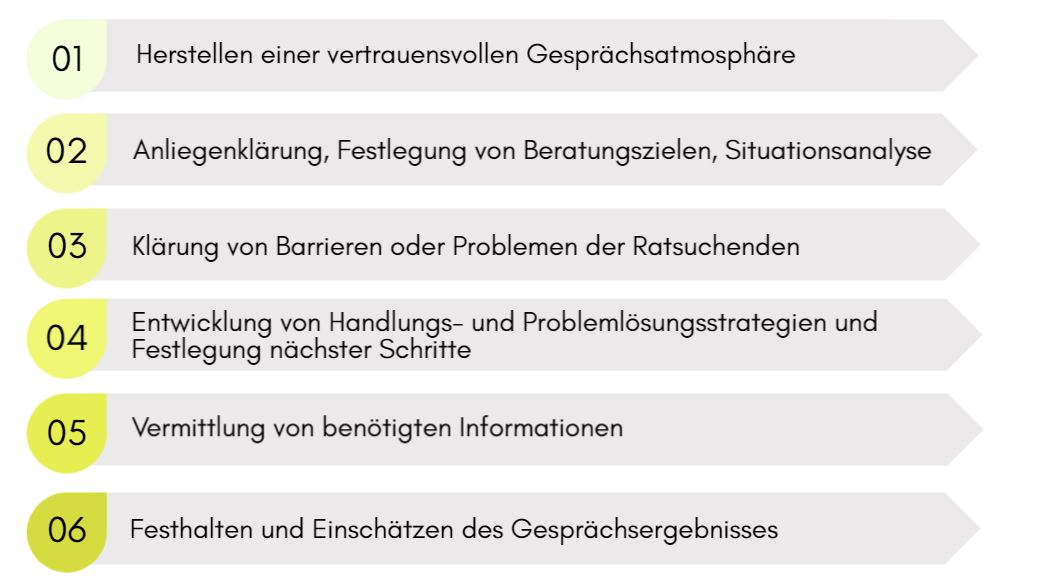

Beuck et al. (2000) beschreiben in ihrem Modell sechs Phasen für eine gelungene Beratung:

Beratungsmodell nach Regina Beuck, Dietrich Harke und Susanne Voss, Bild: Eigene Darstellung, CC BY-SA 3.0 DE

Obwohl Beratungsverläufe nicht vorhersagbar sind, sind Phaseneinteilungen nützlich, um den Verlauf einer Beratung zu verstehen. Sie helfen dabei, die verschiedenen Abschnitte, Stadien oder Phasen einer Beratung zu strukturieren. Typischerweise verlaufen Beratungen in zyklischen Spiralen, in denen Beratende und Ratsuchende gemeinsam voranschreiten, aber auch zwischen verschiedenen Phasen hin- und herspringen können (vgl. Giesecke et al. 2007).

Die Modelle bieten keine genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern sind eher eine grobe Orientierung. Daher ist es wichtig, dass Beratende sich bewusst sind, dass Beratungen sich unterschiedlich entwickeln können, und dass sie passende Handlungsstrategien bereithalten.