Was ist Gamification und wie kann es dazu beitragen, dass Lernende motivierter sind? Und vor allem: Was gibt es zu beachten?

Die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 2002) erklärt, warum Menschen aus eigenem Antrieb handeln, ohne äußere Belohnungen. In Weiterbildungen ist der Lernprozess aufgrund der Anbindung an Curricula und die Steuerung durch Lehrende eher fremdbestimmt. Trotzdem können Lernende durch Anpassungen der digitalen Umgebung motiviert werden, autonom zu handeln. Deci und Ryan (2002) erklären, dass dies durch die Befriedigung grundlegender psychologischer Bedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz und sozialer Verbundenheit geschehen kann.

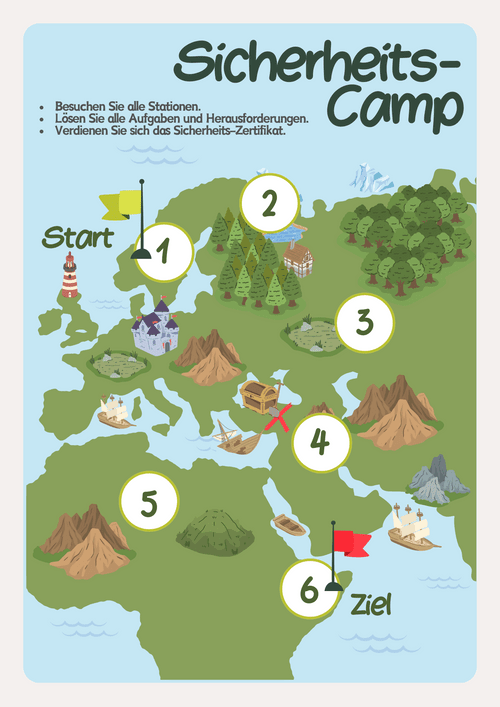

Durch Computerspiele kann es gelingen, psychologische Grundbedürfnisse anzusprechen. Durch Gamification-Elemente lässt sich diese Attraktivität auch auf Lernumgebungen übertragen.

Ist der Gamification-Ansatz die Lösung?

Digitale Lernumgebungen bieten für das Autonomieerleben der Lernenden oftmals viele verschiedene Wahlmöglichkeiten. Dies bedeutet, dass „Lernende selbstständig in der digitalen Lernumgebung interagieren, also verschiedene Möglichkeiten haben, selbst Aufgaben zu wählen und die Lernumgebung zu steuern. [Durch] narrative Rahmenhandlung [...] werden Ziele verständlicher und bewusster. Die Identifikation mit den Spielfiguren (z.B. in Form von Avataren) in spielbasierten Lernsettings ist ein weiteres Merkmal, welches das Bedürfnis nach Autonomieerleben befriedigen kann“ (Buhl et al., 2021).

Sind Lernumgebungen adaptiv, „fördert dies das (positive) Erleben von Kompetenz “ (Buhl et al., 2021). Adaptive Elemente können verschieden einstellbare Schwierigkeitsstufen, Hinweise und Aufgaben bei Fehlern sowie direktes Feedback zu Aufgabenlösungen sein.

Die soziale Eingebundenheit wird gefördert, „wenn durch das Programm das Spielen in der Gruppe und dadurch kollaboratives oder kooperatives Lernen ermöglicht wird “ (Buhl et al., 2021). Durch ein solches Vorgehen werden Ziele geteilt und gemeinsam verfolgt. Wichtig ist, dass Aufgaben gemeinsam und nicht gegeneinander gelöst werden müssen.

Die Nutzung von gamifizierten digitalen Lernumgebungen in Weiterbildungen kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Motivation haben, je nachdem, wie Lernenden die Aufgaben oder Aktivitäten bewerten. Obwohl positive Effekte auf die Erfüllung psychologischer Grundbedürfnisse festgestellt wurden, ist die Auswirkung auf die Motivation insgesamt noch nicht eindeutig belegt (Sailer & Homner, 2020).

Was ist beim Einsatz von Gamification zu beachten?