Das Wertequadrat

Friedemann Schulz von Thun, Professor für pädagogische Psychologie, hat sich intensiv mit der menschlichen Kommunikation beschäftigt und verdeutlicht, was in der Kommunikation alles im Verborgenen liegt und somit für Fehlinterpretationen und Missverständnisse sorgt. In einer seiner Arbeiten bezieht er sich auf Werte und Gegenwerte sowie die damit verbundenen Annahmen, die sich in der Kommunikation äußern.

Als Kursleitende oder Kursleitender haben Sie die Möglichkeit, die Werte herauszuarbeiten, zu visualisieren und damit zu offenbaren, was dem Streit zu Grunde liegt. Dieser Schritt entschärft den Konflikt und lädt ein, sich mit dem eigenen Wertekonzept auseinander zu setzen.

Mit Hilfe des Modells von Schulz von Thun können die Wertekonzepte deutlich gemacht werden, die zum Beispiel einem Streit zu Grunde liegen. Ziel ist es, den Konflikt zu entschärfen, indem erkannt wird, dass beide Seiten durchaus positive Tendenzen haben, die es gilt, anzuerkennen. Die Konflikte entstehen meist dadurch, dass der vertretene Wert des Gegenübers unbewusst negativ übertrieben und entwertet wird. Im Erkennen dieser Interpretation liegt der Gewinn dieser Methode.

Wertequadrate schärfen den Blick dafür, dass bestimmte Charakteristiken in sich nichts „Schlechtes“ tragen, sondern lediglich die übertriebene Tendenz zu einem Wert problematisch sein kann. Mit der Gegenüberstellung der Unwerte wird die Notwendigkeit verdeutlich, eine Balance zwischen den Werten zu finden, um nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung zu tendieren (Schulz von Thun 2014, S. 50).

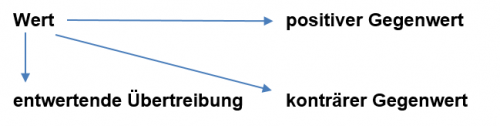

Ein Wertequadrat ist nach folgendem Muster aufgebaut:

Jeder Wert muss im Zusammenhang mit einem „gegenüberliegenden“ Wert betrachtet werden. Steht ein Wert für sich allein, besteht die Gefahr der Ideologisierung. Dieses Spannungsverhältnis muss ausgehalten werden (Schluz von Thun 2014, S. 43). Als Unwerte werden die entwertete Übertreibung des Wertes sowie der konträre Gegenwert bezeichnet. In konfliktiven Situationen wird dem Gegenüber gerne das Beharren auf einem Unwert unterstellt, der einen negativen Ausdruck hat. Durch das Wertequadrat wird die Beziehung zu den positiven Werten offenbar. In einem folgenden Gespräch steht der Bezug auf diese positiven Absichten im Vordergrund. Dabei ist das Ziel, dass die Gesprächspartner oder -partnerinnen erkennen, dass beide Werte ihre Berechtigung haben und eine Balance zwischen den Werten als berechtigt anerkannt wird.

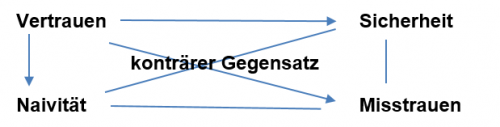

Im folgenden Beispiel wird von den Werten Vertrauen und dem damit verbundenen positiven Gegenwert Sicherheit ausgegangen. Übertriebenes Vertrauen kann in Naivität abdriften, wogegen sich übertriebene Sicherheit in Misstrauen äußern kann.

Eine Person, die den Wert Vertrauen als besonders wichtig erachtet, wird einer Person, die Sicherheit besonders wichtig findet, gerne Misstrauen unterstellen. Andersherum steht der Vorwurf der Naivität im Raum.

Bei der Vermittlung von Werten geht es demnach gar nicht darum, gute von schlechten Werten zu unterscheiden. Dies geschieht im Rahmen des eigenen Bewertungshorizonts. Vielmehr gilt es, ein Gleichgewicht der Werte herzustellen. Kein Wert kann als solcher absolut gelten. Ähnlich der Gewaltenteilung benötigt jeder Wert immer auch ein regulierendes Moment, welches in der Lage ist, die Absolutheit zu entschärfen. Dies ist durch den positiven Wert und Gegenwert sichergestellt.